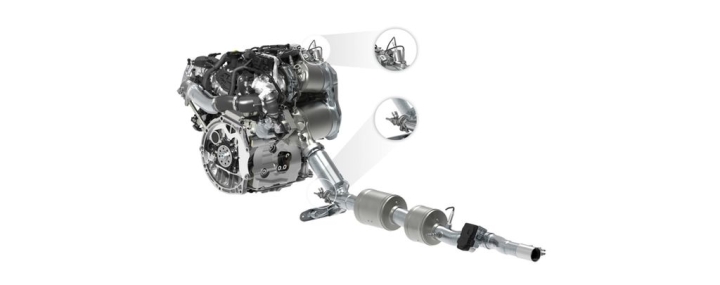

Die Verwendung von Zahnriemen in Öl, auch bekannt als „belt in oil“, galt in der Motorentechnik lange als Innovation mit echtem Potenzial. Volkswagen setzt diese Technik beim Ölpumpenantrieb des EA288-Diesels ein – etwa im VW Golf TDI ab Baujahr 2012. Anders als der herkömmliche Nockenwellenzahnriemen läuft der Riemen für die Ölpumpe hier dauerhaft im Motoröl. Ursprünglich als wartungsarme und platzsparende Lösung konzipiert, zeigt die Praxis inzwischen Schwächen, die in Werkstätten für Gesprächsstoff sorgen.

Technik und Funktion des Zahnriemens im Öl

Im Gegensatz zum klassischen Zahnriemen, der trocken läuft, ist der Ölbad-Zahnriemen permanent vom Motoröl umgeben. VW nutzt die Technik beim EA288-Dieselmotor nicht im Hauptantrieb der Nockenwelle, sondern ausschließlich für den Antrieb der Ölpumpe. Ziel der Konstrukteure war es, Bauraum zu sparen, mechanische Reibung zu reduzieren und den Motor leiser zu machen. Vorteile, die auf dem Papier überzeugen konnten – insbesondere in Zeiten wachsender Anforderungen an Effizienz und Geräuschverhalten.

Vorteile von Zahnriemen in Öl in der Theorie: Geräuscharm, effizient, langlebig

Die Grundidee hinter dem Zahnriemen im Öl war bestechend einfach:

- Reibungsreduzierung durch permanente Schmierung sollte den Verschleiß verringern und die Effizienz steigern.

- Geräuschdämmung durch Ölfilm versprach einen leiseren Motorlauf.

- Längere Lebensdauer des Riemens war angestrebt – im Idealfall über den gesamten Lebenszyklus des Motors hinweg.

Im Labor funktionierte das Konzept. Doch im Alltag unter realen Bedingungen zeigte sich ein anderes Bild.

Probleme in der Praxis: Gummiabrieb, Ölverunreinigung, Motorschäden

Der ständige Kontakt des Zahnriemens mit Motoröl brachte unerwartete Nebenwirkungen mit sich:

- Chemische Belastung des Materials: Additive im Öl greifen die Riemenbeschichtung an. Das Gummi quillt auf, wird weich und reibt ab.

- Verunreinigung des Motoröls: Feiner Gummiauftrag gelangt in das Öl, kann Siebe, Kanäle und sogar die Ölpumpe selbst zusetzen.

- Motorschäden durch plötzlichen Ölverlust: Wird der Riemen beschädigt oder blockiert die Ölpumpe, fehlt dem Motor in kürzester Zeit die Schmierung – bis hin zum Totalausfall.

Diese Risiken steigen mit zunehmender Laufleistung, falschem Öl oder mangelnder Wartung deutlich an. Werkstätten berichten inzwischen häufiger von Fällen, in denen ein vermeintlich robuster Antrieb unerwartet zum Problemfall wurde.

Empfehlungen aus der Praxis: Wartung und Ölwahl entscheidend

Für Werkstätten und Großhändler im Teilegeschäft ergeben sich klare Handlungsfelder:

- Ölwechsel-Intervalle verkürzen: Statt der im Serviceheft angegebenen 30.000 km besser auf 15.000 km heruntergehen – insbesondere bei hohen Laufleistungen.

- Nur freigegebene Öle verwenden: VW-Normen unbedingt einhalten, da Additivpakete entscheidend sind für die Materialverträglichkeit.

- Auf Frühwarnzeichen achten: Ungewöhnliche Motorgeräusche, Startprobleme oder reduzierte Leistung können erste Hinweise auf einen sich zersetzenden Riemen sein.

Bei Motorüberholungen kann sich in Einzelfällen auch die Umrüstung auf eine Steuerkette lohnen – vorausgesetzt, Platzverhältnisse und Motorkonstruktion lassen dies zu. Lesen Sie auch: Erste Zahnriemen in Öl für VW

Fazit: Fortschritt mit Tücken – Zahnriemen in Öl bleibt Spezialfall

Die Einführung des Zahnriemens im Ölbad bei VW zeigt beispielhaft, wie technologische Neuerungen in der Serie anders performen können als in der Theorie. Zwar bleibt das System grundsätzlich eine clevere Lösung zur Reibungs- und Geräuschoptimierung, doch die hohe Empfindlichkeit gegenüber Ölqualität, Wartungsintervallen und Alterung macht den Riemen im Ölbad zur Risikoquelle – gerade bei Laufleistungen jenseits der 100.000 km.

Im Werkstattalltag bedeutet das: Aufklärung, Kontrolle und Beratung sind entscheidend. Ein Ölwechsel nach Vorschrift kann hier mehr retten als eine teure Motorreparatur im Nachhinein. HARO, BIld: VW