Die Halbjahresumfrage des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) zeigt ein klares Bild: Der offizielle Anstieg bei BEV-Zulassungen basiert in weiten Teilen auf Eigenzulassungen. Privater Absatz bricht ein, Flottengeschäfte verharren auf Vorjahresniveau. Während kleinere Betriebe noch auf das Werkstattgeschäft bauen können, geraten größere Häuser stärker unter Druck. Der Verband fordert gezielte Anreize für private Käufer und niedrigere Stromkosten, um den Markthochlauf der Elektromobilität zu sichern.

ZDK-Umfrage offenbart deutliche Abweichungen zur KBA-Statistik

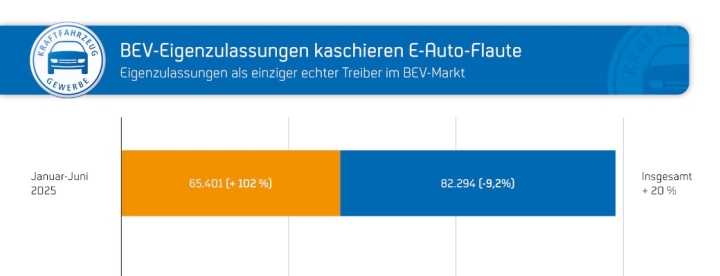

Nach den Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes hat sich die Zahl der Eigenzulassungen von BEV im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zu 2023 mehr als verdoppelt – auf 65.401 Fahrzeuge. Hersteller allein vervierfachten ihre Eigenzulassungen innerhalb von zwei Jahren. Gleichzeitig gingen private Neuzulassungen um 9 % zurück. Auch die kumulierten Werte bis Juli bestätigen den Trend: Gewerbliche Zulassungen sinken um 0,8 %, private um 4,8 %.

Während die Statistik Wachstum signalisiert, beschreibt das Kfz-Gewerbe eine Absatzkrise. Händler registrieren nachlassendes Kundeninteresse, vor allem im Privatsegment. Damit verliert die Elektromobilität gerade in dem Bereich an Dynamik, in dem sie für eine breite Marktdurchdringung unverzichtbar wäre.

Vier von fünf befragten Betrieben halten die Maßnahmen der Bundesregierung zur Förderung der E-Mobilität für unzureichend. Besonders große Unternehmen äußern deutliche Kritik. Auf der Wunschliste der Branche stehen vor allem sinkende Strompreise, mehr Transparenz bei Ladetarifen und ein schnellerer Ausbau der Ladeinfrastruktur.

ZDK-Präsident Thomas Peckruhn warnt vor den Folgen: Ohne zusätzliche Anreize werde der Absatzpfad nicht reichen, um die europäischen CO₂-Flottenziele bis 2035 einzuhalten. Nach Berechnungen des Verbands wären dafür schon jetzt 100.000 zusätzliche Neuzulassungen notwendig.

Geschäftslage: Skepsis nimmt mit Betriebsgröße zu

Die Stimmungslage in den Betrieben zeigt Unterschiede nach Unternehmensgröße. Größere Autohäuser beurteilen ihre Geschäftslage deutlich negativer. 55 % sehen eine Verschlechterung seit Jahresbeginn. Bei mittleren Betrieben liegt der Anteil bei 46 %, bei kleineren bei 34 %.

Auch die Umsatzprognosen spiegeln diese Zurückhaltung wider. Mehr als die Hälfte der größeren Betriebe erwartet ein schwächeres zweites Halbjahr. Kleine Unternehmen mit starkem Werkstattfokus zeigen sich vergleichsweise optimistischer, da ihre Wertschöpfung weniger von Neuwagenverkäufen abhängt.

Bei Benzin- und Dieselmodellen zeichnet die ZDK-Umfrage ein stabileres Bild. Anders als bei Elektroautos bleiben die Erwartungen im Wesentlichen konstant. Lediglich im Gewerbe- und Flottenbereich ist eine leichte Eintrübung erkennbar. Für das Elektrogeschäft stellt sich die Lage dagegen zunehmend kritisch dar.

Werkstätten investieren – Absatz stagniert

Viele Kfz-Betriebe haben in den vergangenen Jahren erhebliche Investitionen in Werkstattausrüstung und Mitarbeiterschulungen rund um die Elektromobilität getätigt. Hochvolt-Arbeitsplätze, spezielle Diagnosegeräte und Sicherheitsausrüstung wurden beschafft, um die Anforderungen der Hersteller und Versicherer zu erfüllen. Doch die rückläufige Nachfrage nach Elektrofahrzeugen führt dazu, dass sich diese Investitionen langsamer amortisieren. Für kleinere und mittlere Betriebe wird die Refinanzierung damit zu einer zunehmenden Belastung.

Die Zahl der Eigenzulassungen zeigt nicht nur die Skepsis vieler Endkunden, sondern auch die taktischen Spielräume der Hersteller. Eigenzulassungen dienen dazu, Produktionszahlen hochzuhalten, Marktanteile zu sichern oder bestimmte Modelle für den Gebrauchtwagenmarkt vorzubereiten. Kurzfristig stützen solche Maßnahmen die Statistik, langfristig entstehen jedoch Überhänge im Handel, die Margen belasten und das Restwertniveau drücken. Für viele Händler bedeutet dies zusätzlichen Preisdruck bei ohnehin schwachem Absatz.

Bedeutung der Strompreise für die Kaufentscheidung

Ein wesentlicher Grund für die zurückhaltende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sind die hohen Betriebskosten durch gestiegene Strompreise. Während die Kosten pro Kilometer bei Elektroautos ursprünglich ein zentrales Verkaufsargument waren, hat sich der Vorteil durch die Energiepreisentwicklung reduziert. Für potenzielle Käufer entsteht dadurch Unsicherheit über die tatsächlichen Betriebskosten. Das Kfz-Gewerbe fordert deshalb nicht nur Förderprämien, sondern vor allem eine strukturelle Senkung von Stromsteuer und Netzentgelten.

Ein weiterer Belastungsfaktor ist die politische Unsicherheit. Seit dem Förderstopp Ende 2023 hat sich die Planbarkeit für Händler und Kunden deutlich verschlechtert. Kaufentscheidungen werden verschoben, weil unklar ist, ob und wann neue Förderprogramme kommen. Gleichzeitig erschwert die kurzfristige Anpassung von steuerlichen Regelungen die Kalkulation für Flottenbetreiber. Die Branche sieht darin einen zentralen Grund für die Zurückhaltung auf dem Markt.

Fazit

Die wachsende Zahl an Eigenzulassungen verschleiert die tatsächliche Marktsituation im Elektroautohandel. Private Nachfrage geht zurück, gewerbliche Zulassungen stagnieren. Das Kfz-Gewerbe fordert deshalb dringend Maßnahmen, die über Flottenanreize hinausgehen und auch Privatkunden erreichen. Ohne neue Impulse bleibt der Absatz weit hinter den politischen Zielvorgaben zurück, was sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Risiken birgt. Quelle: ZDK